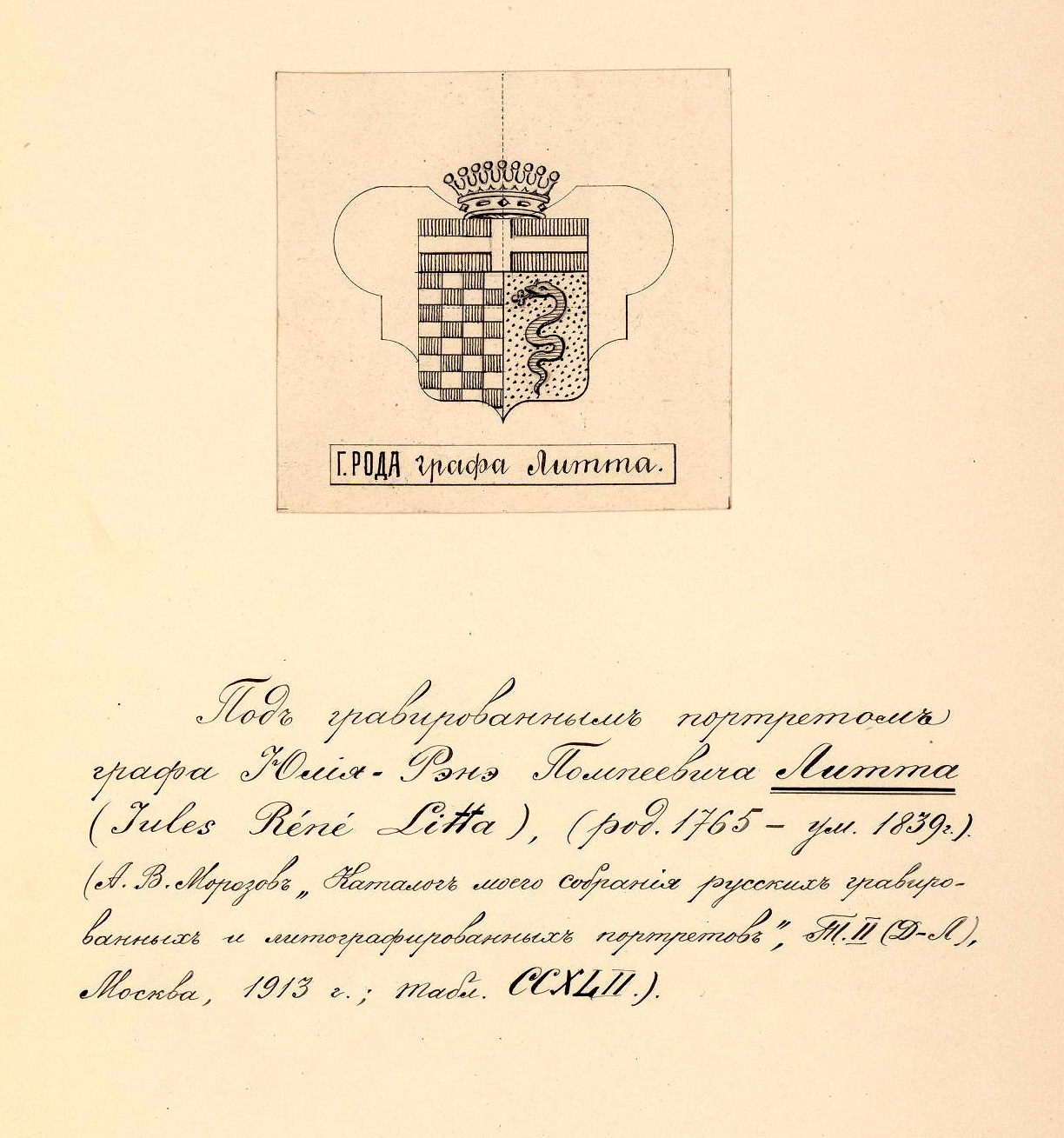

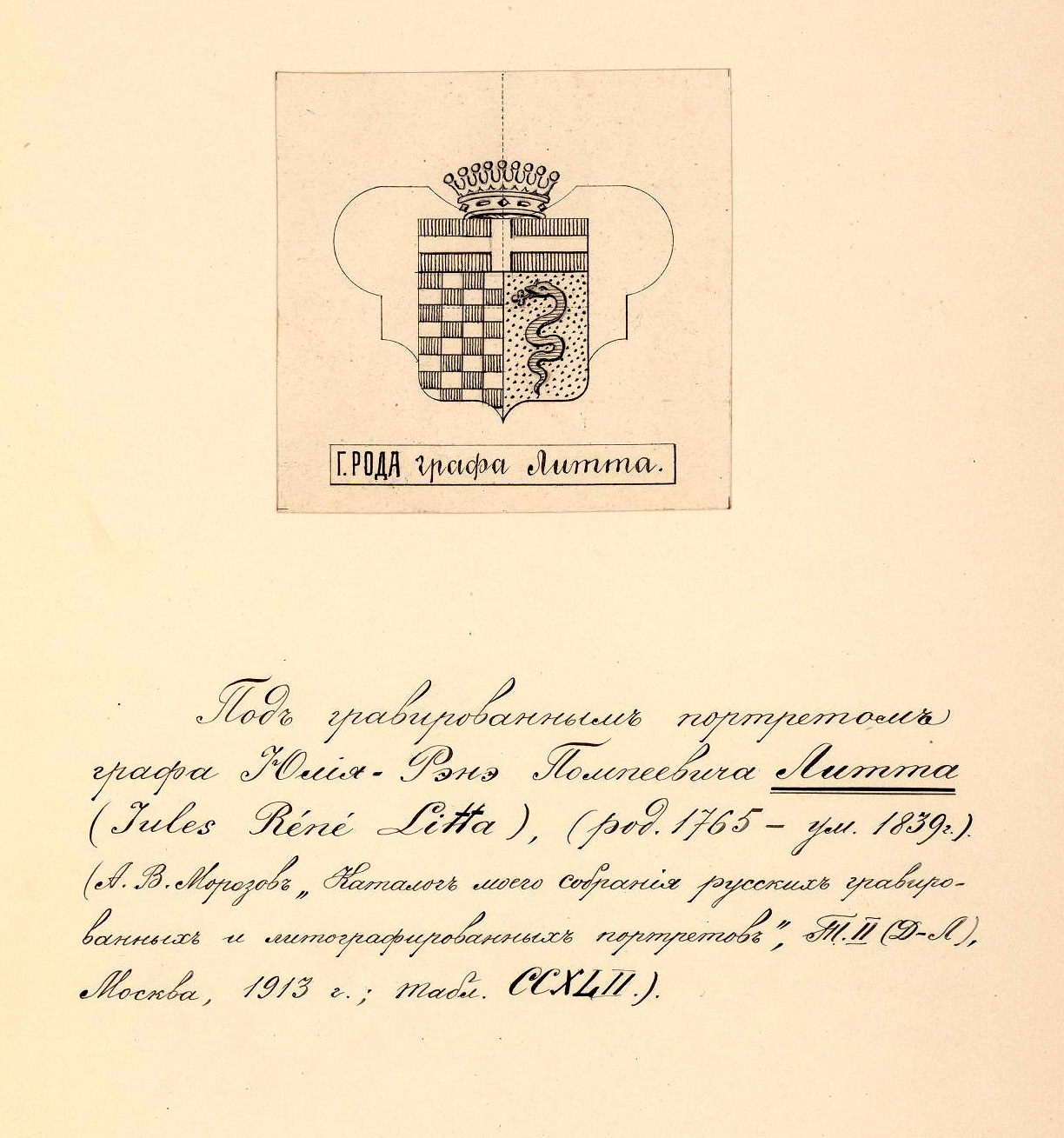

» На главную страницуГерб графов ЛиттаГерб не внесен в Общий Гербовник, Гербовник Царства Польского или Дипломные сборники.

Комментарии и дополнительные сведения:

| Разное: |

|

Герб ГРАФА ДЖУЛИО РЕНАТО ЛИТТА-ВИСКОНТИ-АРЕЗЕ (1763-1839)

Предоставил

|

|

|

Источник: РГИА. Ф.1343. Оп.15. Д.388. Л.10

Главного управления архивным делом Гербового Музея дело № 13

«По регистрации неутвержденных гербов Российских дворянских родов на живописных, гравированных и литографированных портретах»

При воспроизведении - обязательно указание первоисточника (РГИА: см. выше) и ссылки на gerbovnik.ru. При воспроизведении - обязательно указание первоисточника (РГИА: см. выше) и ссылки на gerbovnik.ru.

Предоставил А.Н. Хмелевский, эксперт форума сетевого издания «Геральдика.ру», редактор сайта «Гербовник.ру».

|

| Векторные изображения: изображение герба пока не было векторизовано.

Узнать о возможности создания векторного изображения можно обратившись на help@cliparto.com

© 1999-2025 Сетевое издание «Геральдика.ру»

редактор сайта - А.Н. Хмелевский, gerb@gerbovnik.ru

При воспроизведении текстовых материалов или изображений ссылка на gerbovnik.ru обязательна. |

При воспроизведении - обязательно указание первоисточника (РГИА: см. выше) и ссылки на gerbovnik.ru.

При воспроизведении - обязательно указание первоисточника (РГИА: см. выше) и ссылки на gerbovnik.ru.

Именным Высочайшим указом, от 17.10.1798, вице-адмирал галерного флота, бальи граф Юлий Помпеевич Литта принят в Российское подданство и внесен, с нисходящим потомством, в число графов Российской Империи.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА (по материалам различных Интернет-сайтов)

Литта, граф Юлий Помпеевич (1763—1839) — видный деятель католицизма в России. Миланец по происхождению, Литта служил в мальтийском ордене.

Итальянский аристократический род Литта был связан корнями с могущественными кондотьерами и правителями Милана Висконти и унаследовал состояние патрициев Арезе. Отсюда тройная фамилия Litta-Visconti-Arese. На службе у миланских кондотьеров одно время пребывал Леонардо да Винчи, в результате чего в семье Литта появилась его картина «Мадонна с младенцем», которая ныне под названием «Мадонна Литта» украшает Эрмитаж.

Дедом графа Юлии Литты был неаполитанский вице-король, а его отец - Помпео Литта служил в австрийской армии генеральным комиссаром, был кавалером ордена Золотого Руна и одним из самых знатных вельмож Милана.

Младший комиссарский сын Джулио Ренато 9-ти лет отроду был помещен в римскую иезуитскую коллегию св. Климента, которую он блестяще окончил публичным экзаменом на латыни, выказав особенные способности в гуманитарных науках, в риторике и философии.

В 17 лет он вступил в орден иоаннитов, с XVI в. добавивший к своему названию прилагательное «Мальтийский».

Уже через два года Джулио Литта участвовал в 3-х морских кампаниях ордена у берегов Леванта, Сардинии и Сицилии.

Воспитанник иезуитов оказался прирожденным моряком, в 1785 г. ему присваивают звание коммодора (выше капитана корабля и ниже контр-адмирала). Он становится командиром галеры «La Magistrate».

В 1789 г. он отправился в Россию и был принят во флот капитан-командором. В первом роченсальмском сражении (1789) он командовал галерами правого фланга и за храбрость был произведен в контр-адмиралы.

Проиграв в 1790 г. второе роченсальмское сражение, Литта поселился в СПб., где его дом стал средоточием сторонников римского двора. Императрица отправила Литту путешествовать по Италии "впредь до востребования".

По воцарении Императора Павла Петровича Литта явился в Санкт-Петербург с просьбою возвратить мальтийскому ордену доходы с острожского приорства на Волыни, которое по второму разделу Польши перешло к России, причем и доходы (120 тыс. злотых в год) были обращены в пользу казны. Павел I не только возвратил ордену эти доходы, но увеличил их до 300 тыс. злотых, утвердил существование ордена в России и учредил российское великое приорство ордена из 10 командорств, которые никому не могли быть жалуемы, кроме русских подданных. Литта был назначен полномочным министром ордена при российском дворе.

Когда император в 1798 г. принял звание великого магистра ордена, Литта сделался его наместником и получил влияние на ход государственных дел. Он сумел внушить императору, что, поддерживая орден, можно соединить в нем все дворянство Европы и создать мощный военный институт как оплот христианства против неверия и монархий — против якобинцев.

Женившись на племяннице Потемкина, графине Скавронской, Литта стал обладателем огромных имений и капиталов, упрочил свое положение в высшем свете и склонил императора к исходатайствованию у папы официального восстановления ордена иезуитов в России. Заносчивость папского нунция, брата Литты (Лаврентия), и энергическое противодействие католического митрополита Сестренцевича приостановили успехи Литты. Лаврентий Литта был выслан из Санкт-Петербург, а сам Литта уволен в отставку (1799).

В 1810 г. он был вновь принят на службу и назначен членом государственного совета. Прежней роли он уже не играл, а в обществе славился своим эпикуреизмом.

• Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона — СПб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.